連合大阪・大阪市地域協議会 活動紹介

第13回「みらい塾」を開催しました

- 日時:2025年3月15日(土)13時00分〜18時30分

- 場所:大阪市立阿倍野防災センター「あべのタスカル」・

阿倍野市民学習センター など - 主催:大阪市地域労働者福祉協議会・連合大阪大阪市地域協議会

- 参加:33人(受講生27人、講師1人、スタッフ2人、事務局3人)

大阪市地域労働者福祉協議会は、3月15日に第13回「みらい塾」を開催しました。

「みらい塾」は、若手組合員の育成と女性参画の一助として、2016年の第1回から今回で13回目の開催となります。

今回は、阪神淡路大震災から30年を迎え、改めて防災に対する意識を高め、南海トラフ地震に備えるため「防災」をテーマに、体験学習と阪神淡路大震災の語り部から生の声を聴くという、二本立てのセミナーとして企画しました。

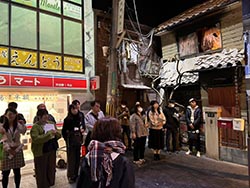

体験学習では、大阪市立阿倍野防災センター「あべのタスカル」で「減災・消火・煙・津波避難」について学んだあと、災害後の街がリアル再現された「がれきの街」を体感し、災害後の街に潜むリスクや、外を歩くときに注意すべき点についての説明を受け、大きな地震のあとの余震への備えについて学びました。

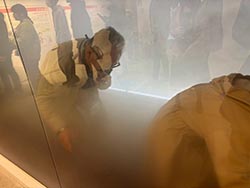

体験学習の最後は「震度7体験」で、起震装置で阪神淡路大震災と同じ揺れや、南海トラフ巨大地震が起こった時に想定される震度7の揺れを体感しました。しっかりと両手でバーにつかまっても、手を離したら飛ばされそうなくらい激しい揺れで、揺れると分かっていてもその強さに驚きました。ましてや、突然このような強い揺れが襲ったときに落ち着いて行動することが、いかに困難であることが良く分かりました。

「あべのタスカル」での体験学習の後、近隣の阿倍野市民学習センターに移動し、「〜阪神・淡路大震災の経験・教訓・防災について〜『私の震災体験から伝えたいこと』」をテーマに、神戸市の元職員で、NPO神戸の絆2005の 古川 厚夫(ふるかわ あつお)さんから講演を受けました。

古川さんは、神戸市の職員として30年前の阪神・淡路大震災時を経験、以降、神戸市をはじめとして多くの地震被災地に対する復旧・復興の業務に行政職員として携わったほか、神戸市を退職した後には、それらの経験を語り継ぐ「語り部」としての活動を展開されておられます。

講演では、①災害がいつ自分に降りかかるかもしれない「自分事としてとらえる」こと、②大切な何か(家族や財産など)を守るためには、まず「自分の命を守る」こと、③災害が発生した時の“想定外”に対処するため「想像力を高める」こと、の3つのテーマに沿って分かりやすく説明をいただきました。

とりわけ、自然災害発生した場合に求められる「自助」「共助」「公助」の役割分担について、災害を経験した方が「自助」の割合を高くする傾向がある一方で、そうでない方は「公助」を求める割合が大きいなどの違いがあることなどに触れ、現実的には「公助」が動き出すには災害の発生からタイムラグもあり、支援の規模にも限界がある事から、いざという時に、自分の力で自分を守る「自助」の大切さを学びました。

セミナー終了後は、近隣の居酒屋さんに移動して、参加者交流会を開催しました。大阪市地域労福協の藤本会長の「災害は忘れたころにやってくると言いますが、災害に向けた心構えを忘れないためにも、こうした取り組みを定期的に行う事が大切であると改めて認識しました」との挨拶を受けたのち、会長の発声による乾杯で交流会がスタート。豪華?防災用品がゲットできる「防災クロスワード」大会で大いに盛り上がり、普段の業務で交流することのない、様々な業種の枠を超えて交流の輪が広がりました。

「みらい塾」の開催にあたり、ご対応いただいた大阪市立阿倍野防災センター「あべのタスカル」のスタッフの皆さま、講演をいただいた古川厚夫さん、古川さんの所属するNPO神戸の絆2005をご紹介いただいた連合兵庫神戸地協の宇髙事務局長、運営スタッフの皆さんに感謝申し上げます。

今後も、「絆を結び深めて繋げる」をスローガンに、より良い「みらい塾」を開催していきたいと考えています。ご期待ください。

新たな発想で未来を築く、そんな「みらい塾」へのご参加をお待ちしています。